お疲れ様です。

超音波検査士を受験する後輩さんから「基礎は考えれば考える程分からなくなってきて…丸暗記しています」という近況報告をいただきました。

賢いと色々考えてしまうのですね。丸暗記できるのはうらやましい…

今回は、そんなに難易度が高くはないけれど必ず出題されるうちのひとつ「屈折(スネルの法則)」の過去問を中心に書かせていただきます。

その前に、スネルの法則についておさらいしましょう!

スネルの法則とは?

スネルの法則は、光や音といった波がある物質から別の物質へ進むときに、その進む向きが変わる現象(屈折)を説明する重要な法則です。この法則は、私たちが日常的に目にする多くの現象の根底にあります。

たとえば、コップに入った水の中にストローを入れると、ストローが折れ曲がって見えるのは、光が空気と水の境界面で屈折するからです。この現象を物理的に説明するのがスネルの法則です。

この法則は、オランダの数学者ウィレブロルト・スネル(Willebrord Snellius)が1621年に発見したとされています。

スネルの法則の仕組み

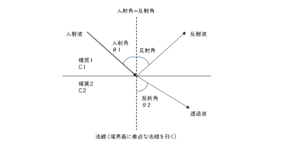

スネルの法則は、以下の式で表されます。

この式を構成する要素は以下の通りです。

- : 媒質1の音速

- : 媒質1での入射角

- : 媒質2の音速

- : 媒質2での屈折角

よく参考書に載ってる図です。

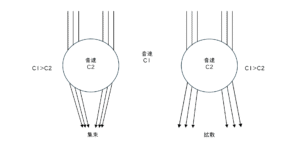

球形媒質で屈折はどうなる?

図だと理解しやすいと思います。

- 球形媒質の音速が周囲の音速より遅い場合は、音波は集束する

- 球形媒質の音速が周囲の音速より速い場合は、音速は拡散する

こちらの現象はアーチファクト(虚像)でも見られます。

過去問はどんな出題だった?

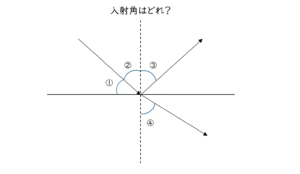

私が受験した際は、

過去に受験した際、『入射角はどれか』という図の問題を出題されたり

改めて聞かれると少し考えてしまう。

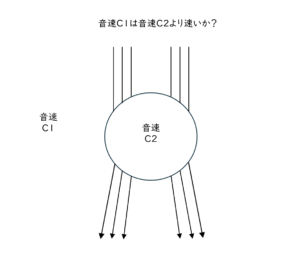

球形媒質の屈折の問題で、『音速1は音速2より速いか?』という内容の出題をされた記憶があります。

日々のルーチンでも遭遇するので覚えておきましょうね!

【免責事項】

本記事は、超音波検査士認定試験の学習・教育を目的として執筆しています。

医療上の診断・治療を代替するものではなく、記載内容の正確性や完全性を保証するものではありません。

実際の医療行為や健康状態に関する判断は、必ず医師や専門家にご相談ください。

本サイトの情報を利用することで生じた損害やトラブルについて、当方は一切の責任を負いかねます。

コメント